不安や緊張感が高まったときには、その場ですぐに対処できる必要があります。

普段から腹式呼吸法を練習していれば、このような場面でもすぐに腹式呼吸を行うことで、副交感神経を優位にして、自律神経を整えることができます。

【ブログ】:#「自律神経の働き」

ところが、周りに他人がいたりすると、人目が気になってしまって、その場ですぐに腹式呼吸法を実行するのが、少し恥ずかしく感じられることもあるかもしれません。

今回はこのような状況のときに、それに代わる方法として、人目を気にせずにどこでもできる「ろうそくテクニック」を紹介します。

これはとても簡単な方法です。覚えておかれると、きっと役立つことがあると思います。

はじめに。

大勢の人から注目される場所に居なければならないときや、たくさんの人が集まっているところに後から入って行かなければならないときなどは、誰でも不安になったり緊張感が高まったりするものです。

このような場面に出会ったときは、口元から「息を細く長くゆっくりと吹き出す」ことを“繰り返し”ていると、気持ちが落ち着いてくるのを、体験的に知っている方もいらっしゃると思います。

しかも、「息を吸い込む」ときは、緊張感が高まり身体も硬くなりますが、「息を吐いている」ときは、身体の力が抜けて気持ちも落ちついて来ることを、体感されている方も多いのではないでしょうか。

この様な“身体の操作”による“心の状態”の作り出し方を利用して、“意図的”に自分の心身の状態を整えるための方法が、“リラクセーション法”とか“呼吸法”とかと呼ばれるものです。

ところが、実際にリラクセーション法や呼吸法を、決められた指導手順に従って衆人の前で行うのは、ちょっと気が引けてしまうと感じることもあると思います。

そこで今回は、さほど人目を気にせずに行うことのできる方法として、「ろうそくテクニック」を使った“呼吸法”を紹介します。

この方法は、“指”を“ろうそく”に見立てて、ろうそくの炎を吹き消すような“しぐさ”をするため、「ろうそくテクニック」と呼んでいます。

指先に向けて息を吹きかける動作だけなので、人前でやっていてもさほど不自然には感じられず、何気ない日常の“しぐさ”としてカモフラージュできることが、この「ろうそくテクニック」のメリットです。

最初に「ろうそくテクニック」を行う上で、いくつかの注意点をお伝えします。それは:

- 指先に向けて息を吹き掛けるのですが、息の“吹き出し方”がとても重要です。

- バースデイケーキに立てたろうそくの炎を吹き消すように、一気に強く息を吹き出すのではありません。

- 息を吹くときの“口元”は、熱い麺類を食べるときに、箸で麺を持ち上げて息を吹き掛けるように、「フー、フー」と吹くときの“唇の形”にします。

- 息を吹く“強さ”は、ろうそくの“炎”が消えずに揺れているくらいの風圧です。

- 息の吐き方のポイントは、短く切らずに、息が吐き切れるまで一息で、「フー」と長く吹き続けます。

- 指先に向けて、口元から細く長く息を吹き掛けましょう。

- 指先に息が吹き掛かっているときの、指先の“感覚の変化”にも意識を向けます。

- 生暖かい息や湿り気を帯びた息が、指先から手の甲に向かって、吹き流れて行くのをじっくりと感じ取りましょう。

- 息を全部吸い切ったら、再びゆっくりと息を吸い込み、同じ手順で繰り返します。

この「ろうそくテクニック」には、次に挙げた「2つの方法」があります:

- 「人差し指」だけを「1本のろうそく」に見立てる方法……「手順(A)」で紹介します。

- 「指4本」を使って「4本のろうそく」に見立てる方法…「手順(B)」で紹介します。

それでは、この「2つの手順」を、順に紹介して行きましょう。

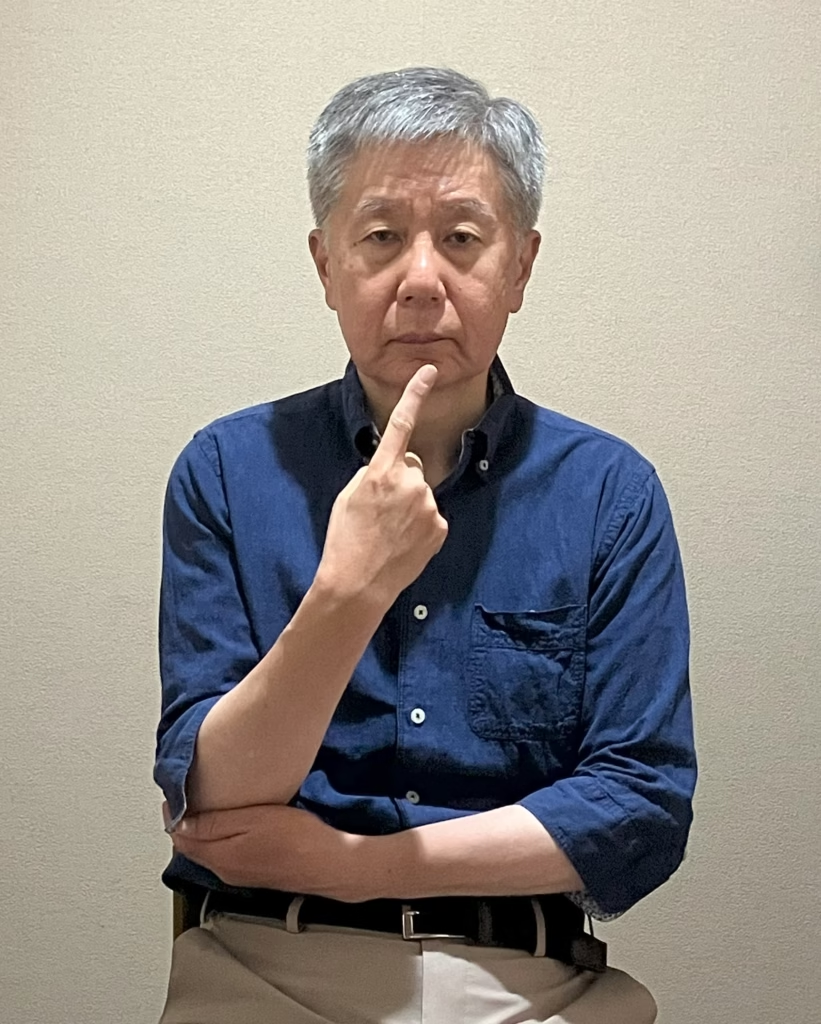

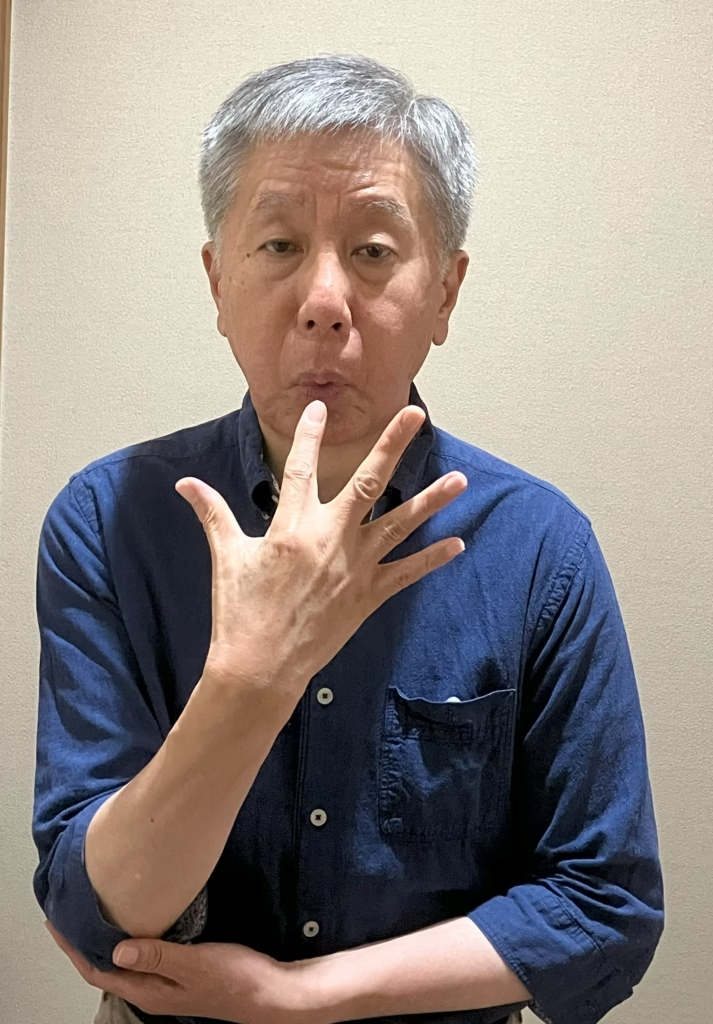

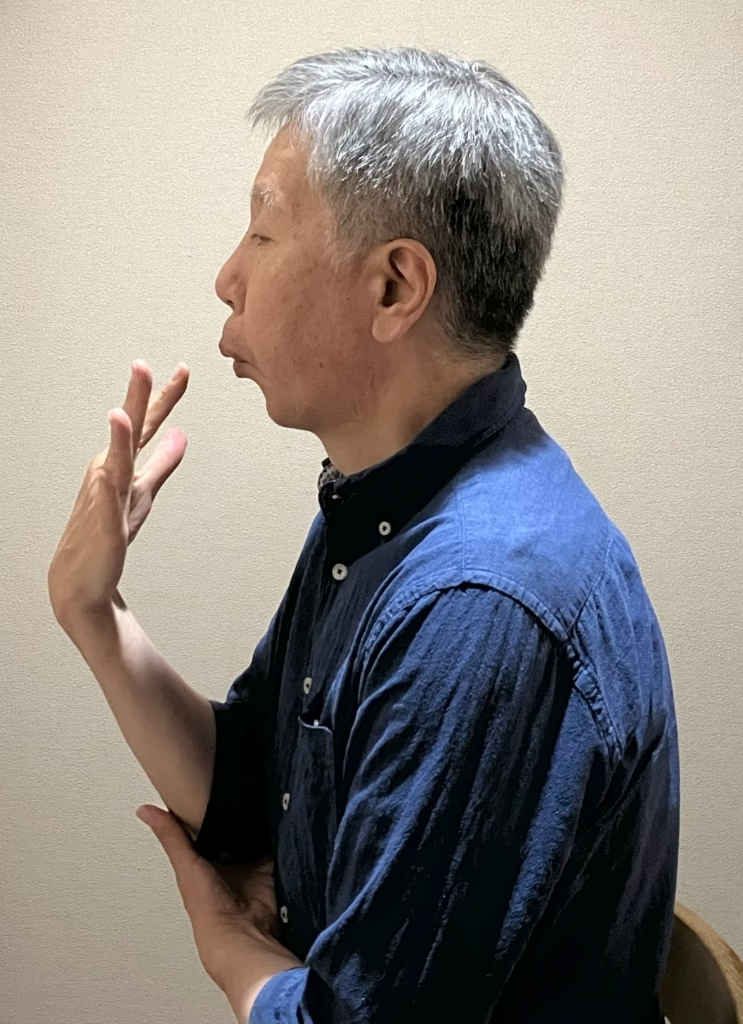

手順(A)‐1:「人差し指」を「1本のろうそく」に見立てる。

最初は「人差し指」を使って、「1本のろうそく」に見立てて、ろうそくに灯っている炎を揺らすイメージで、息を指先に吹き掛ける方法を紹介します。

最初に、“ポージング(姿勢作り)”の確認をします。

右手を使っても、左手を使っても構いません。自分の気持ちが落ち着く方を選んでください。

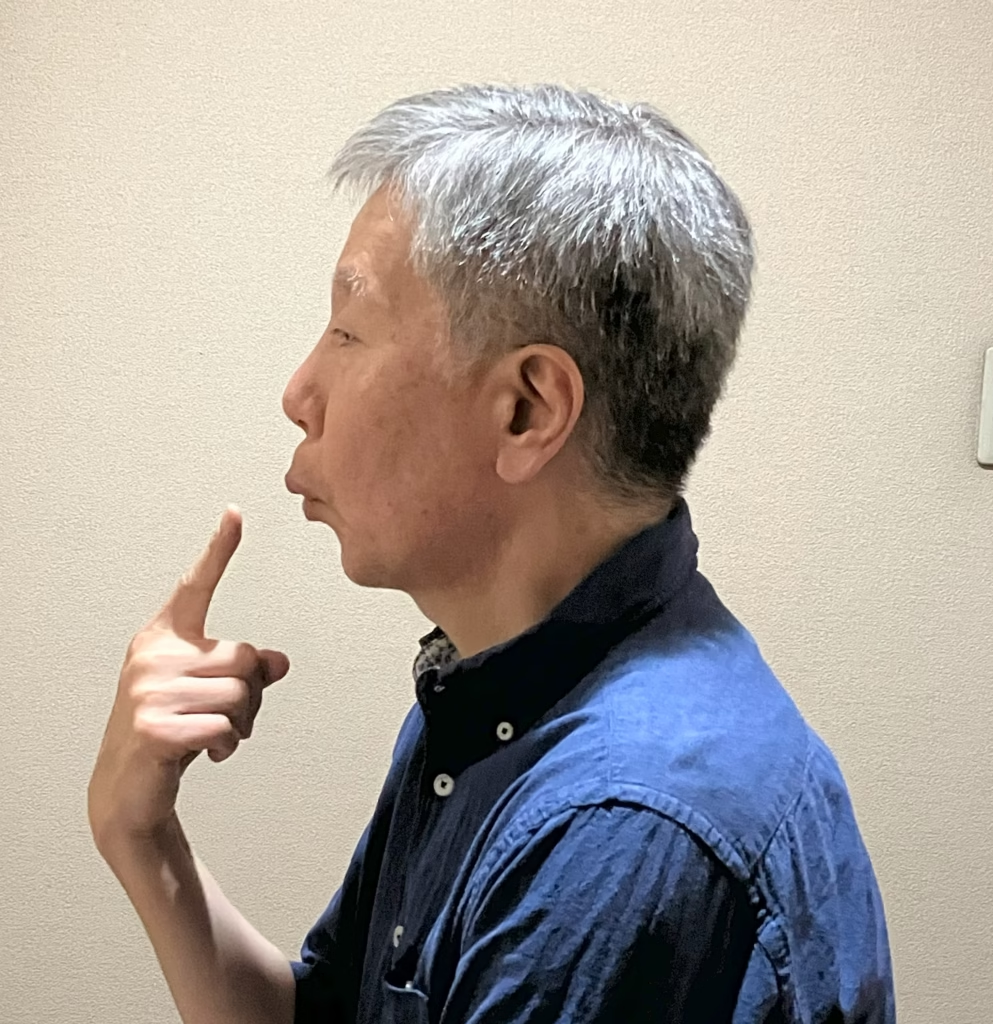

息を吹き掛ける「手」を決めたら、その手の「人差し指」を立てて、口元に持ってきます。

「手」が揺れないように、もう一方の「手」で「肘」を固定して支えます。

この「ろうそくテクニック」は、立ったままでも、座っていてもできます。

手順(A)‐2:ろうそくの“炎”に息を吹き掛ける。

ポージングが終わったら、「一回目」の息の吹き出しを行います。

そのために:

- まずは、ゆっくりと息を吸い込みます。

- 最初に作ったポージングの状態で行いましょう。

- 十分に息を吸い込みましたか。

- その息が肺にたまってますか。

「ろうそくテクニック」では、これから行う「息の吐き方」がとても重要になります。

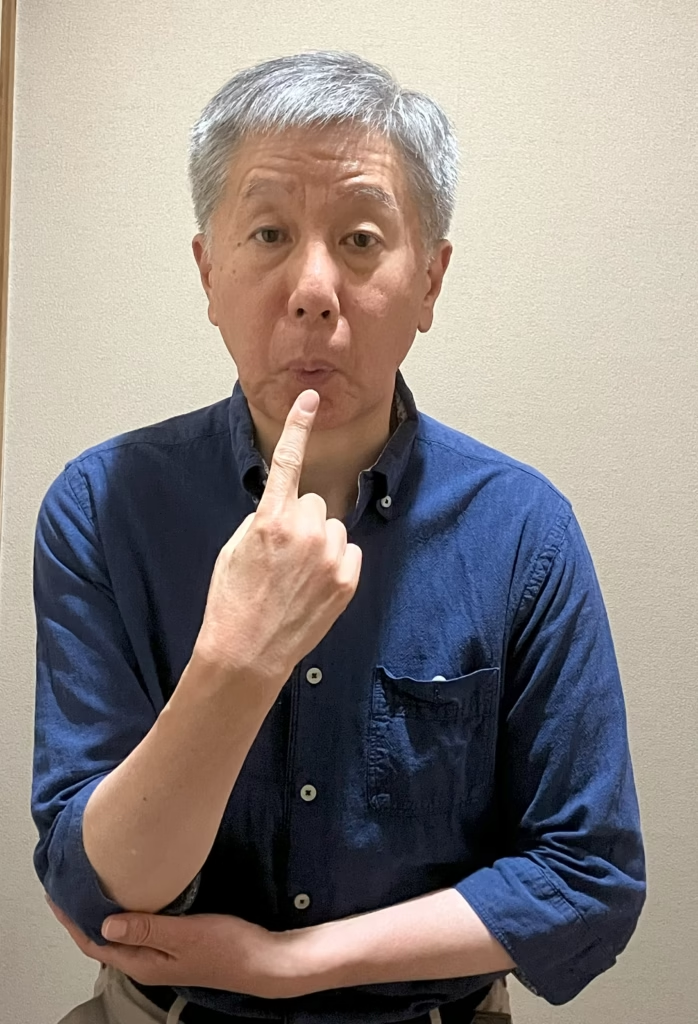

- 基本は、ろうそくに灯っている“炎”に向かって、息を吹きかけるイメージで、息を吐いていきます。

- 「手順(A)」では、「人差し指」をろうそくに見立てて、その指先に炎が灯っているイメージで、指先に向かって、息を吹きかけます。

ここでの息の吹きかけ方が、ポイントです。

「ろうそくテクニック」では、ろうそくの“炎”を一息に吹き消すのではありません。

ろうそくに灯った“炎”が、吹き掛けられた息で揺れているイメージです。

そのイメージで、ろうそくに見立てた指先に向けて、唇を細めて静かに息を吹き掛けます。

なるべく長く吹き続けられるように、吐く息を調整してみましょう。

指を“ろうそく”に見立てましたが、他のイメージを使ってもよいでしょう。

例えば:

- 爪に塗ったネールを乾かすようなイメージ。

- 指先の傷口に塗った薬を、息を吹き掛けて乾かしているイメージ。

とにかく、唇をすぼめて、息を指先に向けて細く長く吹き続けて下さい。

最初に吸った息が、すべて吐き切れるまで、ゆっくりと息を吐き出します。

息をすべて吐き切ったところで、再び息を十分に吸い込みます。

そして、二回目の「息の吹き掛け」を行います。

手順(A)‐3:同じ「指先」に、5回ほど息を吹き掛けよう。

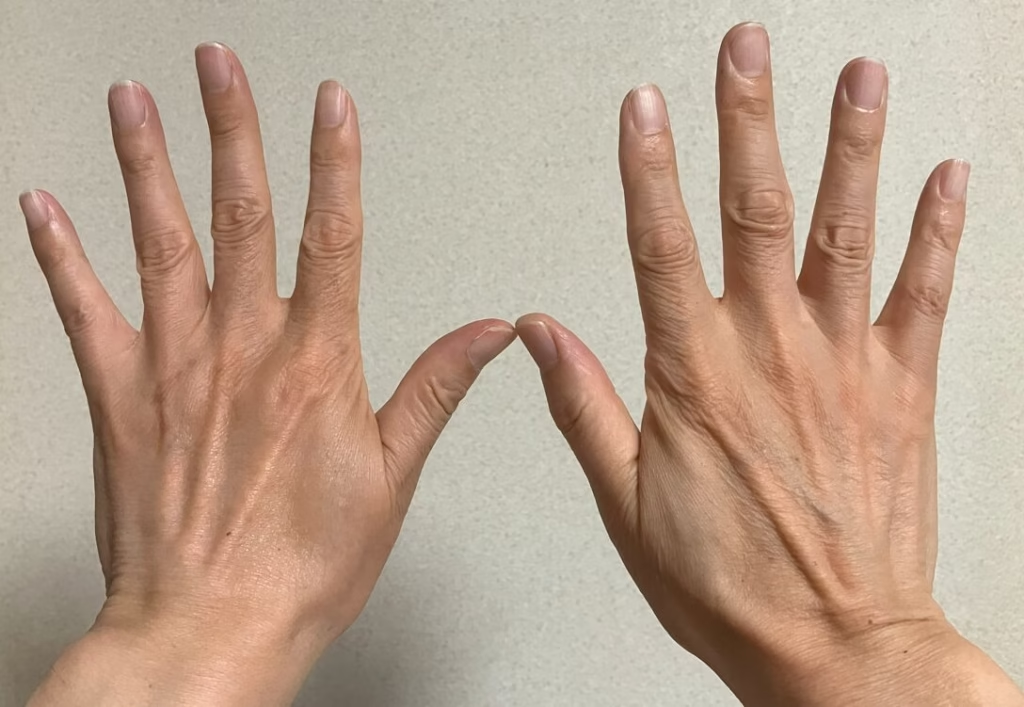

息を吹き掛けていると、指の方でも、息が吹き掛けられていることが分かるでしょう。その時に、指先に吹き掛かる息の強さや湿り気を感じ取りましょう。

細く狭めた唇から息を吹き出し続けていると、なんとなく“身体の力”も吐く息とともに抜けていくのが分かるでしょう。

息をすべて吐き出したときに、両肩が下がっていたり、お腹が凹んでいるかもしれません。

このときの身体の感じを味わった後、再び息を十分に吸い込んで、同じように「ろうそくテクニック」を使って、再び息を吐いていきましょう。

「ろうそくテクニック」を使って、「人差し指」に向けて息を吐くのは、5回くらいでよいでしょう。

再び不安や緊張が起きたら、その都度、この「ろうそくテクニック」を使った呼吸法を繰り返してみましょう。

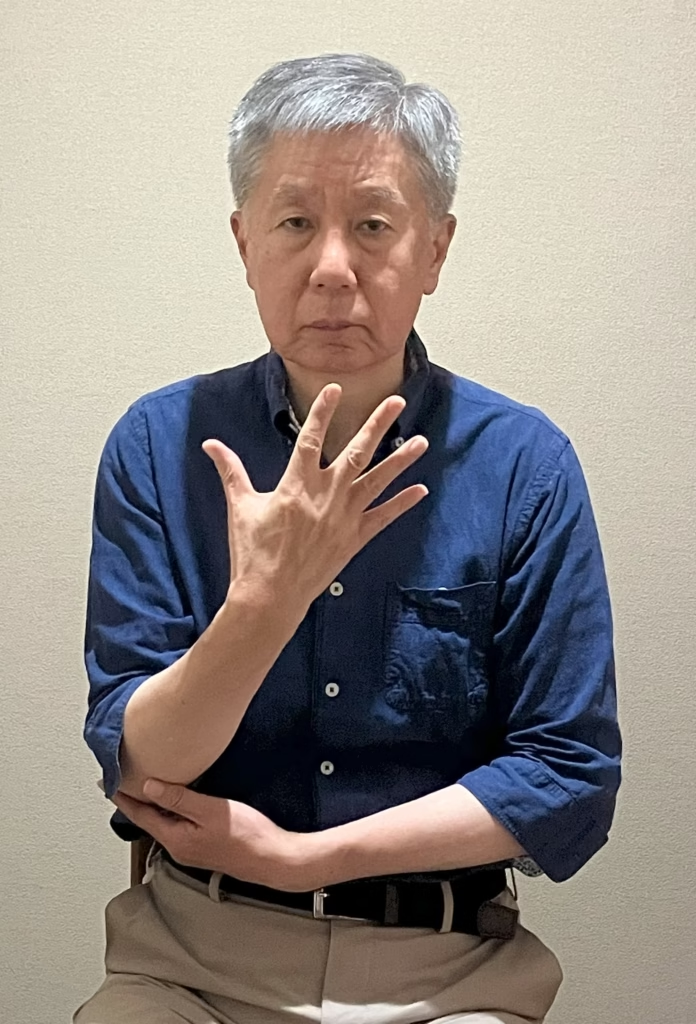

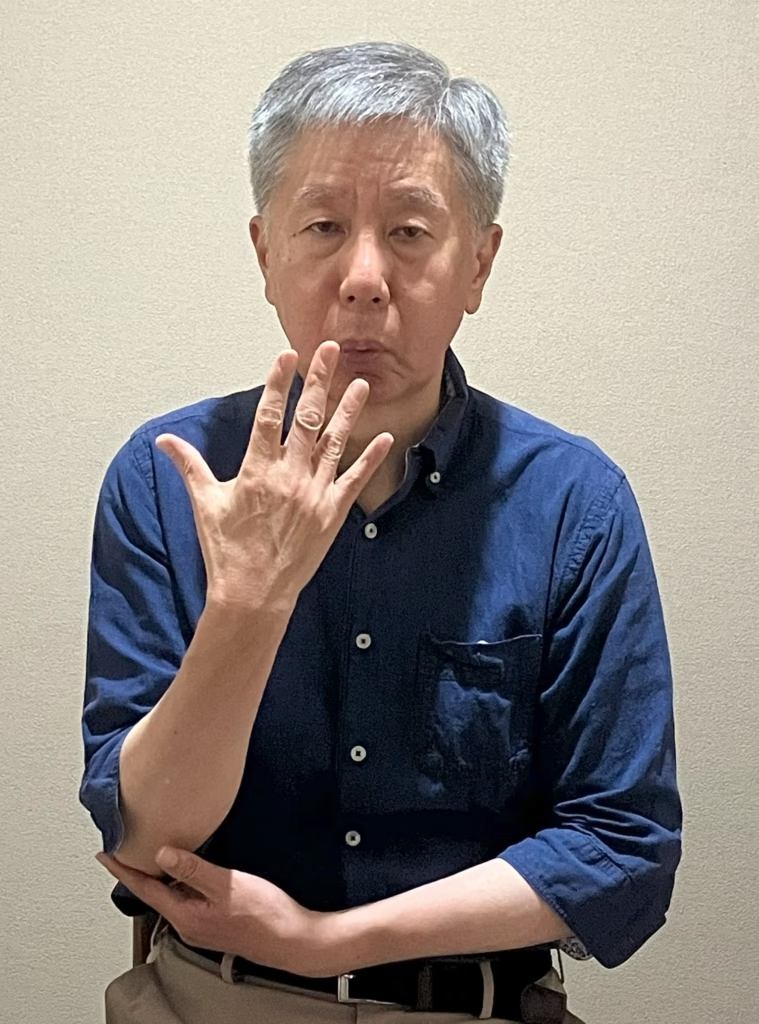

手順(B)‐1:「4本の指」を「4本のろうそく」に見立てる。

「1本の指」だけに息を吹き掛けていると、寒い日などは指先が冷たくなってしまって、指先に息を吹き掛けるのがつらく感じられるかもしれません。

そのようなときのために、「4本の指」を使う方法があります。その方法を紹介します。

今回も、最初にポージングの確認から始めましょう。

息が吹き掛けられる方の「手」が揺れないように、その「肘」を反対の「手」で支えて、固定します。

手順(B)‐2:「人差し指」から順に、息を吹き掛けて行こう。

「手順(B)」で息を吹き掛ける指は、「人差し指」、「中指」、「薬指」、「小指」の「4本の指」になります。

最初は、「人差し指」から始めます。

一本ずつ順に、息を吹き掛けていきます。

息の吹き掛け方は、「手順(A)」と同じです。

指先に向けて、息を細く長くゆっくりと吹き掛けましょう。

一本の指に息を吹きかけて、息をすべて吐き切ったら、息を十分に吸って、隣の指に移って、同じように息の吹き掛けを行います。

順に「小指」まで進んで、そこで息が吐き切れたところで、「1巡目」が終了です。

もしも不安感が残っていたり、緊張感が取り切れていなかったりしたら、再び最初の「人差し指」に戻って、「2巡目」をやってみても構いません。

手順(B)‐3:「一息」を「4本の指」に吹き分ける方法。

「4本の指」に息の吹き掛ける方法には、もう一つのやり方があります。

それは、最初に吸った「一息」を、「人差し指」に吹き掛け始めて、息が吐き切ってしまう前に、一本ずつ順に指をずらしながら、「小指」まで吹き掛けたところで、息が吐き切るように吹き掛けていくやり方です。

最初に吸った息を吹き出すときに、その一息を「4本の指」に吹き分けていくようにします。

息を十分に吸って、その一息を、最初は「人差し指」に吹き掛けます。

しかしここで、息をすべて吐き切らないようにして、頃合いを見て、「中指」、「薬指」、「小指」へと、吹き掛けられる指先をずらしながら、順に息を吹き掛けます。

最初に吸った一息が、「小指」に吹き掛けたところで、ちょうど吐き切るようにしましょう。

「人差し指」から始めて「小指」に息を吐きかける「1巡目」が終わったら、再び息を十分に吸って、同じように「人差し指」に戻って息を吹き掛ける「2巡目」を行いましょう。

このやり方で「4~5巡」させればよいでしょう。

まとめ。

「ろうそくテクニック」を使うことのメリットは「二つ」あります。

一つ目のメリットは:

- 「ろうそくテクニック」を使うことで、息をしっかりと吐き切ることができるようになることです。

緊張していると、身体も硬くなっていて、息を吐くこと自体が難しいものです。

むしろ逆に、「ハー、ハー」と息を吸ってばかりになてしまうことさえあります。これは、過呼吸状態と言う危険な状態です。

このように、息を吐くこと自体が難しくなってしまっている緊急事態の対処として、「手順(A)」で紹介した「ろうそくテクニック」を使って、「息を吐き切ること」にしっかりと意識を向けることが有効なことがあります。

ただし、この緊急事態の場合は、「手順(A)」とは「息の吹き出し方」そのものを変えてみる必要があります。

それは:

- バースデイケーキに立てたろうそくの“炎”を吹き消すイメージで、ろうそくに見立てた“指先”に向かって、思い切って息を“一気”に吹き切るやり方です。

一気に息を吹き切るやり方を、何度か繰り返して行く中で、自分がしっかりと息が吐き切れていることが分かったら、少しずつ細く長く息を吐き続けられるように、「息の吹き方」を変えていくとよいでしょう。

二つ目のメリットは:

- 「ろうそくテクニック」によって、指先に息が吹き掛けられることで、指先の感覚に変化が生じていることに気づけることです。

不安になったり緊張したりすると、手足の感覚がマヒしていることがあります。

このような時に、指先に息を吹き掛けることで、指先の感覚に変化が生じて、指先の感覚が蘇ってくることがあります。自分の息を使って自分の指先を刺激することができるのです。

息を吹き掛けるという刺激によって、指先の感覚が敏感になり始めますと、吹き掛けられている息の状態を、徐々に指先で感じ取ることができるようになります。

自分の吹き掛けた息によって、吹き掛けられた指の感覚に変化が起きるわけですから、その変化を引き起こしている自分自身に気づくことができるのです。

このような「変化」を「自分が引き起こしている」ことを、その場で自分一人で確認できるため、「自分自身をコントロールできている」という「自信」が生まれてくることになるでしょう。

「ろうそくテクニック」は、「自分の息を自分自身に吹き掛けて、それを自分一人で感じ取る」と言う、ただそれだけの簡単な方法です。

しかし、そのような簡単な方法であっても、それを実行したときの“自分”にもたらしてくれるものはとても大きなものであるということを、たくさんの人に知って頂ければ有難いです。

是非とも、「“自分”を取り戻す方法」の一つとして、この「ろうそくテクニック」を活用して頂ければと思います。